选错维D不如不补,反而会降低自身维生素D水平,这才是正确选择

-

2025-09-28 09:47 来源于:梅斯内分泌新前沿

缺了D,骨头容易疏松、免疫力可能下降,甚至情绪都容易低落。但你有没有仔细看过补充剂的标签?有的写着“维生素D2(麦角钙化醇)”,有的标着“维生素D3(胆钙化醇)”,这俩到底有啥区别?难道随便选一个就行?

最近英国萨里大学的研究团队用几十年的研究数据“复盘”发现:选不对维生素D的“型号”,可能会让你身体里“真正有用的D”悄悄变少——比如补了D2之后,血液里关键的维生素D代谢物25-羟基维生素D3(简称25(OH)D3),竟然会显著下降。这可不是小问题,今天我们就来揭开维生素D家族里这对“双胞胎”的秘密。

先搞懂:维生素D为啥是“刚需”?

在聊D2和D3的区别前,得先明白维生素D到底有多重要。它不是普通的维生素,更像身体里的“多面手激素”:

骨骼的“钙管家”:没有维生素D,吃再多钙片也吸收不了。它能帮肠道“抓住”钙,还能阻止肾脏把钙随便排出,让骨头长得结实、不疏松,小朋友缺了会得佝偻病,成年人缺了可能患上骨软化症,稍微动一动就骨头疼。

免疫的“小哨兵”:它能调节免疫细胞的活性,帮身体分清“自己人”和“敌人”——既不让免疫系统过度活跃攻击自身(比如过敏、自身免疫性疾病),也不让它偷懒放任细菌病毒入侵。

细胞的“调节器”:从皮肤细胞更新到心血管健康,甚至情绪调节,都有维生素D的参与。研究发现,抑郁情绪高发,部分原因就是日照少、维生素D不足。

但人体有个“bug”:自身不能直接合成维生素D,得靠“外援”或“自产”。“自产”靠晒太阳——皮肤里的7-脱氢胆固醇遇到UVB,会先变成“前维生素D3”,再慢慢转化成活性D3;“外援”则靠食物:D3主要来自动物性食物(三文鱼、沙丁鱼、蛋黄、动物肝脏),D2则是植物专属(野生蘑菇、UVB照射过的人工蘑菇,还有一些强化谷物、牛奶)。

旧认知被打破:D2和D3不是“一样好用”

过去几十年,科学家一直觉得D2和D3没啥大差别——反正最终都能转化成身体需要的活性维生素D,补哪个都能提高血液里的“25-羟基维生素D”(简称25(OH)D,这是判断缺不缺D的“金标准”)。

但近10年的研究开始“拆台”:2017年《美国临床营养学杂志》的研究发现,给健康女性每天补15微克维生素D,D3组的25(OH)D水平比D2组高了近30%;2021年的荟萃分析更明确,尤其是本身缺D(血液25(OH)D低于50nmol/L)的人,D3提升25(OH)D的效率比D2高得多。

更让人困惑的是,有研究者偶然发现:补了D2之后,血液里的25(OH)D3(25(OH)D里的“D3分支”)反而变少了。这是偶然现象,还是D2真的会“抑制”D3?为了搞清楚这个问题,英国萨里大学的团队做了一次“史上最全面的复盘”——他们汇总了从1975年到2023年的所有相关研究,专门分析D2补充剂对25(OH)D3的影响。

研究怎么干?40年数据“筛”出真相

要知道,单个研究可能有偏差,比如样本太少、人群特殊,所以“系统综述+荟萃分析”是目前最靠谱的研究方法——相当于把几十项研究的结果“合并计算”,排除偶然因素,得出更可信的结论。

研究团队先在PUBMED数据库里搜了202篇论文,然后像“筛沙子”一样层层筛选:

必须是“随机对照试验”(RCT):这种研究会把人随机分成“补D2组”和“对照组”(吃安慰剂或不补D),能最大程度排除干扰(比如有人天生D水平高)。

必须测了“25(OH)D3浓度”:有的研究只测了总25(OH)D,没单独测D3分支,就没法纳入。

排除特殊人群:孕妇、哺乳期女性被排除(她们的激素水平特殊),儿童研究只做综述、不进荟萃分析(和成人代谢差异大)。

最后,20篇论文符合“系统综述”要求,其中11篇数据足够完整,能进入“荟萃分析”。这些研究来自美国、英国、德国、新西兰等多个国家,总共涉及1080人,补D2的剂量从每天300IU(国际单位)到一次性补10万IU不等,疗程最短3周、最长6个月——几乎覆盖了普通人可能遇到的所有“补D场景”。

为了确保结果严谨,研究者还做了这些“细节把控”:比如把所有剂量统一换算成IU,把血清浓度统一成nmol/L(避免单位混乱);用Review Manager软件做随机效应模型分析(应对不同研究的差异);用“Jadad量表”给研究打分(满分5分,3分以上才算方法可靠)。

关键发现:补D2,25(OH)D3真的会降

经过层层分析,结果让很多人意外——D2真的会“拉低”D3的水平:

先看“整体趋势”:18/20研究都发现D2让D3下降

在20篇纳入综述的论文里,有18篇明确观察到:补了D2之后,受试者血液里的25(OH)D3浓度下降了。其中16篇更直接对比了“补D2组”和“安慰剂组”,发现补D2的人,25(OH)D3降得比不补的人更明显——比如有研究给健康男性每天补1000IUD2,6周后25(OH)D3比吃安慰剂的人低了近20nmol/L。

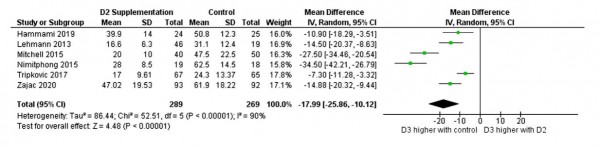

再看“精准数据”:平均降18nmol/L,几乎不可能是巧合

11篇研究的荟萃分析结果更有说服力:补D2的人,血液里的25(OH)D3浓度比对照组平均低了17.99nmol/L(约等于7.2ng/mL),95%的置信区间是-25.86到-10.12——意思是“有95%的把握,这个差值在10.12到25.86nmol/L之间”,而且P值小于0.00001(统计学上,P<0.05就代表结果可靠,P<0.00001意味着“这个结果是巧合的概率不到百万分之一”)。

如果看“变化量”(从研究开始到结束,25(OH)D3的增减幅度),补D2的人比对照组多降了9.25nmol/L(95%置信区间-14.40到-4.10,P=0.0004)。简单说:就算对照组的25(OH)D3也在降(比如日照少),补D2的人会降得更多,多降的幅度接近10nmol/L。

结果稳不稳?去掉任何研究,结论都不变

当然,不同研究的条件不一样(比如补D2的剂量、受试者年龄),可能会导致结果有差异(专业上叫“异质性”)。这次研究的异质性不算低(I²值分别是83%和69%),但研究者做了“敏感性分析”——把每篇研究单独去掉,再重新计算结果,发现不管去掉哪篇,核心结论都没变化:补D2依然会让25(OH)D3显著下降,效应量的变动最多不超过2.5nmol/L。这说明,结论不是某一篇“特殊研究”导致的,而是普遍规律。

补充维D2对血清25(OH)D水平的影响

为什么D2会“抑制”D3?3个可能的原因

目前科学家还没完全搞懂D2和D3的“此消彼长”机制,但有三个比较靠谱的猜测:

1.“平衡机制”:身体要维持总25(OH)D稳定

身体里的总25(OH)D是“D2分支(25(OH)D2)”和“D3分支(25(OH)D3)”的总和。有研究者提出,身体会像“天平”一样维持总25(OH)D的稳定——当补D2导致25(OH)D2升高时,身体会主动加快25(OH)D3的代谢,让总浓度不超标。这就像往天平一端加砝码,另一端就会自动减重,保持平衡。

2.“酶的偏爱”:分解酶更“喜欢”D3

身体里有个叫“CYP24A1”的酶,专门负责“分解”多余的维生素D——当维生素D总量过高时,它会把25(OH)D拆成没用的代谢物,避免中毒。研究发现,CYP24A1对25(OH)D3的“分解效率”比D2高2-3倍——补了D2之后,总维生素D升高,CYP24A1被激活,优先分解D3,导致25(OH)D3下降。

3.“转化竞争”:代谢酶优先处理D2

维生素D要变成25(OH)D,需要“25-羟化酶”(主要是CYP2R1和CYP27A1)的帮助。其中CYP27A1对D3的“亲和力”更高,但当D2大量进入体内时,它会优先处理D2,导致D3的转化被“挤掉”——就像高速公路上,D2的车多了,D3的车就没法上道,只能停在原地等着被分解。

对普通人的启示:选D3还是D2?看情况

这个研究不是说D2“没用”,而是帮我们更科学地选补充剂:

优先选D3,尤其是非素食者

如果不是素食者,优先选D3补充剂——理由很简单:

效率更高:D3提升总25(OH)D的效率比D2高,尤其缺D的人;

不“伤”D3:补D3不会导致25(OH)D3下降,反而能直接提升它的水平;

更贴近生理:D3是身体自己合成的“原生款”,代谢路径更符合人体习惯。

市面上的D3补充剂大多来自动物源(比如羊毛脂、鱼肝油),价格和D2差不多,普通人群很容易买到。

素食者选D2,记得监测水平

素食者(尤其是严格素食者)可能只能选D2(植物源),这时候也不用慌:D2依然能提升总25(OH)D水平,只是要注意两点:

可能需要更高剂量:比如别人补1000IUD3,素食者可能需要补1200-1500IUD2,才能达到同样的效果;

定期监测:如果长期补D2,建议每年查一次血液25(OH)D3浓度,避免它降得太低(一般建议25(OH)D总浓度不低于50nmol/L,D3分支也别低于30nmol/L)。

特殊人群遵医嘱

老年人(皮肤合成D3能力下降)、慢性肾病患者(维生素D代谢障碍)、长期吃抗癫痫药(影响D吸收)的人,补D前最好咨询医生——医生会根据你的血液水平、健康状况,推荐合适的类型和剂量。

未来还要搞懂什么?3个待解的问题

这次研究虽然回答了“D2会不会降D3”,但还有很多谜团没解开:

长期影响未知:目前的研究最长只有6个月,长期补D2(比如5年、10年),25(OH)D3持续下降会不会影响骨骼健康、免疫力?

机制没完全明确:到底是哪个酶在“主导”D3的分解?有没有办法在补D2的同时,不让D3下降?

反向影响未测:补D3会不会导致25(OH)D2下降?目前还没有专门的荟萃分析,这也是下一步研究的重点。

补维生素D,别再“随便选”

补维生素D,不是“吃了就行”,而是“选对才行”。D2和D3看似相似,却藏着“此消彼长”的秘密——补D2会让血液里的25(OH)D3下降,而D3不仅效率更高,还能保护D3分支的水平。

下次再买补充剂,记得先看标签:非素食者优先选“维生素D3(胆钙化醇)”,素食者选“维生素D2(麦角钙化醇)”并定期监测。毕竟补充剂的意义是“补够、补对”,而不是花了钱,却让身体里“有用的D”悄悄变少。

-

母婴日报 | 恒天然、孕婴世界发布最新财报;1-8月我国婴配粉进口金额同比增长15.1%;雀巢计划出售维生素业务

09-27

-

合元氏维生素A维生素D粉:万千妈妈信赖的营养选择!

徐州贡仁堂医药科技有限公司 09-26

-

我们都低估了维生素D!它是关键激素,能降低痴呆风险、增强免疫力,科学补充指南来了!

09-26

-

臻爱喜宝维生素C咀嚼片:守护全家健康的甜蜜选择!

江苏力贝诺生物科技有限公司 09-25

-

最新研究揭示:维生素D与Omega-3,能否改善免疫调节紊乱?试验结果来了

09-24

- 搜产品

- 搜品牌

- 搜企业

- 行业 食品 服饰 寝居 用品 童车 孕妇 玩具 洗护 学习

-

大类

- 地区 北京 上海 重庆 天津 广东 河北 山西 辽宁 吉林