中美教育:中国一年级数学题目难倒美国小学生

-

2015-09-09 15:11 来源于:新浪教育

这是一道“大白”题,小学一年级的。在美国读完了三年级的儿子面对这道题的反应,才更是大白,直接把我笑趴下了。笑够了再分析,原来中美教育的差距到了这个年龄段,已经深深地刻在孩子的思维模式里了。

暑假里一个懒懒的下午,手机里收到国内的热心妈妈发来的中国一年级的数学题,我念了一题给儿子听,然后多少帮着他一点,做出来了,很绕脑子。后来又看到这样一题,我又念给儿子听了,告诉他还是一年级的题目:

“大白 + 大白 = 白胖胖,求大、白、胖分别是哪3个数字”

多年在美国的学习和生活,已经使得我对于脑筋弯弯绕或是急转弯的东西非常反感,所以我自己看到这样的题,是刻意地关闭了大脑,不去想它,由衷地没兴趣。儿子在学校数学成绩很好,自信心也不错,让他试试倒是不妨。

不是说看出了中美教育的差异吗,第一波来了。我绝对没有想到儿子会出现这样的反应,我估计读者中谁也不会想到。他说,这不是一年级的题目。他怎么会知道?他说,不能说别人胖,那是语言欺凌,肯定不是学校的题目。原来他的直觉在这里!的确,如果我们仔细品味一下美国的少儿影视或书籍,非常明显,话题和语言都是精心过滤的,非常注意对儿童的保护。不过呢,我自己在心里嘀咕,如此“大白”的孩子,怕是以后只能在美国社会讨生活了。

我认真地跟他解释了,这的确是一道中国的题目,中国学校的语言使用,没有美国控制得这么严,而且胖在中文里也没有不好的意思(这一点他知道,但就是始终认为有不好的意思存在)。这一次,他说他知道解决方案了。

把我笑趴下的回答来了。是真趴下了,半天缓不过来。他的答案是:“你、我,嗯…… 还有一个一年级的”。好了,俩大白,他自己一个,老爸一个,那个白胖胖怎么办呢,硬凑出一个“一年级的”来。看来他和老爸是都属于又胖又白的类型了。这里有个小背景,我们父子俩当时都不知道“大白”是个卡通角色,所以他往又大又白的方面去想,很自然。

可是不行呀,9岁的孩子了,这样笑,会打击他的自信心的。好不容易止住了笑,想给他解释一下,大、白、胖这里各代表一个数字,我这才发现,这个小小的等式里,竟然3个数字都是未知数,如此抽象的概念,儿子处理不了。我决定等会空下来,拿纸笔写下来,再来对付。

之后的时间是游泳洗澡换衣服,然后得准备晚饭,我一时就把这个话题忘了。儿子突然跳出来一句,我知道了,答案是7。他是属于那种死钻牛角尖、绝不放弃的性格,估计一直在想这个问题。可是“答案是7”这样的回答,显然还是没有弄懂这里有3个未知数这个概念。我问他为什么,他指着我的电脑屏幕说,就在这里,我就知道是个一年级的!

原来,我的电脑上显示了我工作室QQ群里一位妈妈分享的图书照片,是一本《你的7岁孩子》。屏幕上正好只显示了封面的下半段,看不到上面中文的书名。这样,不知怎地,儿子理解为是对刚才题目的注解。他说,你看,这个孩子“又大、又白、又胖”,而且写着是了是7岁。

也就是说,儿子的大脑里,对于题目的理解,大、白、胖都是汉语字面的意思,然后一年级这个概念还挥之不去,这个画面上的“7岁”又给了他灵感了。

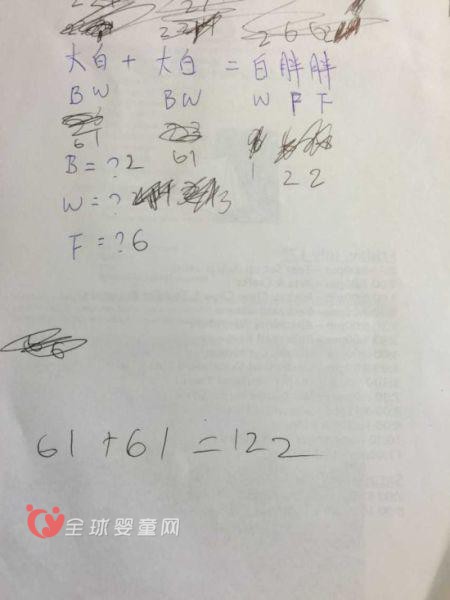

既然孩子惦记着,我们就摊开纸笔,把这个题目弄懂。这里的关键,就是要让他能够理解,大、白、胖分别等于X,Y,Z。其实前面口头讨论的时候,我提到一点XYZ,发现那根本是走不通的,超过了孩子的理解力。这一次在纸上写下来,我们分别用了大白胖三个字的英文首字母,标为B、W和F。终于,我认为儿子到了知道这道题要做什么的状态了。

知道了要做什么,那么解决的办法呢。只有一个,狂猜。这道题我没有往脑子里去,但是看看,一个等式,三个未知数,也就只能是猜和试了。于是,我做我的饭,让他去折腾这道题。

我是看到小朋友伸出手指头来比划了,他从小做算术,都不借助数手指头的,看来真是急了。估计也是孩子的特性,要猜嘛,立即就往自己知道的最难的方向去猜了。于是我听到他嘀咕,3.5+3.5=7,还是忘不了那个7,后来也不知道他是怎么否定这个结果的。还听到他往几千加几万的方向去折腾,大概也不会有结果的。

大约这么折腾了20分钟,做饭的事情忙完了,我问他是否需要一点帮助。他同意了,看来是真的没办法了。于是,我能猜的第一条是,如果是一年级的孩子,他们可能不会小数吧。题目没有明确说,但如果要把小数点弄进来,肯定太复杂了。所以我建议他只考虑整数。第二条呢,要提醒他“白胖胖”应该是三位数,“胖胖”应该是两个相同的数。两位数、三位数的概念,我知道他已经建立了。下一步,我建议他从“白=1”开始猜,因为对一年级的小学生,1百多、2百多的可能性比8、9百要大吧。结果我话说到这里,儿子眼睛一亮,说我做出来了。

我是大人,虽然我刻意不想让这样的题进自己的脑子,我考虑问题,还是会基于自己的逻辑分析和生活经验来的,至少有点方向,不至于靠乱撞。孩子思维单纯,直线前进,如果假设了百位是1,立即就有1+1=2,白胖胖=122就定了,剩下的根本就不是个问题了。

他对数字的反应很快,我是着实地夸了他一句,说难怪你所有的老师都说你的数字感觉(number sense)很好呢,真的非常好!我接受的教育培训、我也笃信的,孩子学习是靠夸出来的,因为大脑在愉悦状态下的工作效率才最高。他为这道题折腾半天了,至少得保护他的自信心不受打击。结果他的回答,又是让我暗暗地吃了一惊。他说,“good teamwork”(团队合作得好)。他接着说,你看,团队一起工作,就是比一个人要聪明吧。我其实知道,他这个话的背后,有认输承认自己没有找到解决问题之路的意思存在。不把孩子拼命往前推、推了去撞南墙,是我一直在努力的方向。这一点上,看来美国的学校带得很成功。

空下来,我上Q问了发这道题的妈妈,真是一年级的题目吗?结果,不是课内的题目,是课外的竞赛题,而且还是属于放在最后的那种“思考题”。当时一年级的孩子做出来了吗?回答是没有,而且还有2个同去的孩子也没有做出来。我的感觉,就是题目的抽象程度,超过了一年级,他们可能会有困难的。而且考试中如果要靠硬猜硬试,时间消耗也不得了呀。

当然,我更关心的是,对于题目本身语言的理解,我反复地追问,孩子是怎么记住的,又是怎么转述的,还是把卷子拿回家给大人看的?结果,回答非常轻松,因为刚看过这个电影,觉得好玩,就记住了,几个孩子就说了起来,虽然都没有做出来。(我这才知道有电影一说。)

这位妈妈做出来没有呢?中国现在的年轻爸妈,做起孩子的功课来,是很神勇的。她说,几秒钟就搞定了。那么想了没想呢,回答想了。解题思路是这样的:两位数相加,哪怕是99+99,不可能大于200,所以就此敲定了“白=1”,剩下自然都简单啦。哇,如此精准的数学思维,我是五体投地了。哦,不用,有“二体”就够了,还是那句网络上的时髦话:“跪了”!

现在网络时代资讯交流很快,国内对于美国教育的了解,已经从过去的“就是轻松好玩”,慢慢过渡到“还是有点水平的”了。那么美国小学三年级的数学到底在干什么,为什么儿子对付这道“大白”题这么困难呢?

儿子从学校带回来的课内作业,还有家庭作业里老师发还的部分,我都是顺手堆在家里的一个角落里。好吧,去翻翻,拿出最上面的一张数学作业来,基本上就是三年级最后阶段的了。

大致问了一下儿子,这是一道“M&M”数学题,用的是那个以颜色鲜艳而闻名的“M&M”巧克力糖豆。碰巧跟“大白”的题目一样,也涉及了颜色,也涉及类似于卡通形象的道具。

作业的一面,是让每个学生清点手上不同颜色的糖豆,然后用彩色铅笔画成了柱状统计图。另外一面,是一些四则运算的公式(其实只出现了加和乘),让学生把各个颜色对应的数字带进去,完成运算的练习。

很显然,在具体做题、熟能生巧的方面,美国的要求显然不高。没有这些反复的训练,解题的速度和敏感度应该是比不上国内孩子的。可是从他们已经在兼顾分类、统计甚至柱状图这些做法来看,将来办公室生存的因素显然是被揉入到最早期的数学教育中来了。我有一篇早几年的博文,介绍美国“幼升小”的要求,我把儿子学前班成绩单中数学部分的要求做了如下翻译:

当时的文章写到:很多人认为美国的数理化教育水平远远低于中国,从这张报告单来看,进入小学只要会数到30,似乎的确是“太简单”了。可是如果仔细看下来,幼儿园居然已经在代数、几何、统计学等方面在给学生做准备了,或许这个准备的深度也只相当于数到30而已,可是这是有系统、有远见地在为孩子的一生做准备。美国的数学教育最后停在了中国初二、初三这个水平上,而且这一点在美国本身颇遭诟病。但是我们每个受过教育的人静下心来想一下,我们后面再学的那些数学对于我们的一生有什么用呢?除了相关专业的人员,大概那些学习也就是浪费生命罢了。

我在鼓励儿子对付那到“大白”题的时候,我们用的英文始终是 “to solve the problem”(解决问题),而写成中文的时候,这一层意思没法表达出来,就变成“做题目”了。有人对比中美教育的不同,说中国追求结果、美国注重过程。其实美国更注重结果,整个美国文化都是以结果论英雄的。只是双方的教育系统设定的“结果”相差太远。中国的是要考试分数,所以必须反复磨练孩子熟能生巧的本能,要以最有效率的方法解题拿分。而美国的是要帮助孩子完成进入社会自我生存的准备,这样,一道数学题的具体答案是什么,就变得完全无关紧要了。而孩子解决这个问题的方法和思路,才是将来他们在社会生存的根本。

我前面之所以仔细询问,中国一年级的孩子是怎样看懂、怎样转述那道“大白”题的,是因为我的直觉判断,孩子这里在语言和抽象概念的理解和处理方面应该有些困难。结果答案出现在了电影里的大白很好玩这样一个意外枝节上了。是的,题目很有趣,孩子记住了。可是这样的浅层有趣,掩盖了原本是超前学习、孩子并不能有效理解这样一些深层次的问题。我在自己的专著《别说你懂英语(精品课)启蒙》里专门设立了一节,叫做“孩子学英语兴趣最重要吗?”(第六章第一节),就是在解释,我们很多学校和机构,为了拿住幼儿英语的市场,拼命标榜自己教学活动的趣味性,而如果只盯住表层的趣味性,就会看不到深层的学习欲望和在交际中学习的效率这样一些第二语言习得的最关键因素,因而就不能提供真正高效率的教学。

美国教育系统中我最看重、也最受益的,是教学内容设置的系统性和严谨性。一个年龄段的孩子身心发育到什么程度、应该学习什么,显然是安排在一个精确设置的系统里的。中国的教育系统要借鉴,就应该去学习这些扎扎实实的做法,做科学的调研,进而安排大纲设计和师资培训。扎扎实实的内容不去学,只是在超前学习、应试教育的内容外面,裹上一层所谓兴趣的糖衣,再贴上几条所谓西方先进的标签,我们的孩子早晚是会为此付出高昂代价的。

-

喜讯!运动宝贝成为人社部教指委幼儿教育专委会委员!

运动宝贝(北京)投资管理有限公司 05-13

-

探讨幼儿教育新课题,CPE中国幼教展带你对话幼教优质品牌

09-09

-

2020华南幼教展|幼儿教育的“痛点”应该如何解决?

06-30

-

诚邀参加——中国幼教行业大型展会第十八届欧亚·中国郑州国际幼儿教育博览会

12-31

-

2019第七届深圳国际幼儿教育用品暨装备展即将在深圳会展中心开幕

11-01

- 搜产品

- 搜品牌

- 搜企业

- 行业 食品 服饰 寝居 用品 童车 孕妇 玩具 洗护 学习

-

大类

- 地区 北京 上海 重庆 天津 广东 河北 山西 辽宁 吉林